Gate 研究院:穩定幣邁入監管時代,掀起新一代貨幣主權與金融霸權的競逐

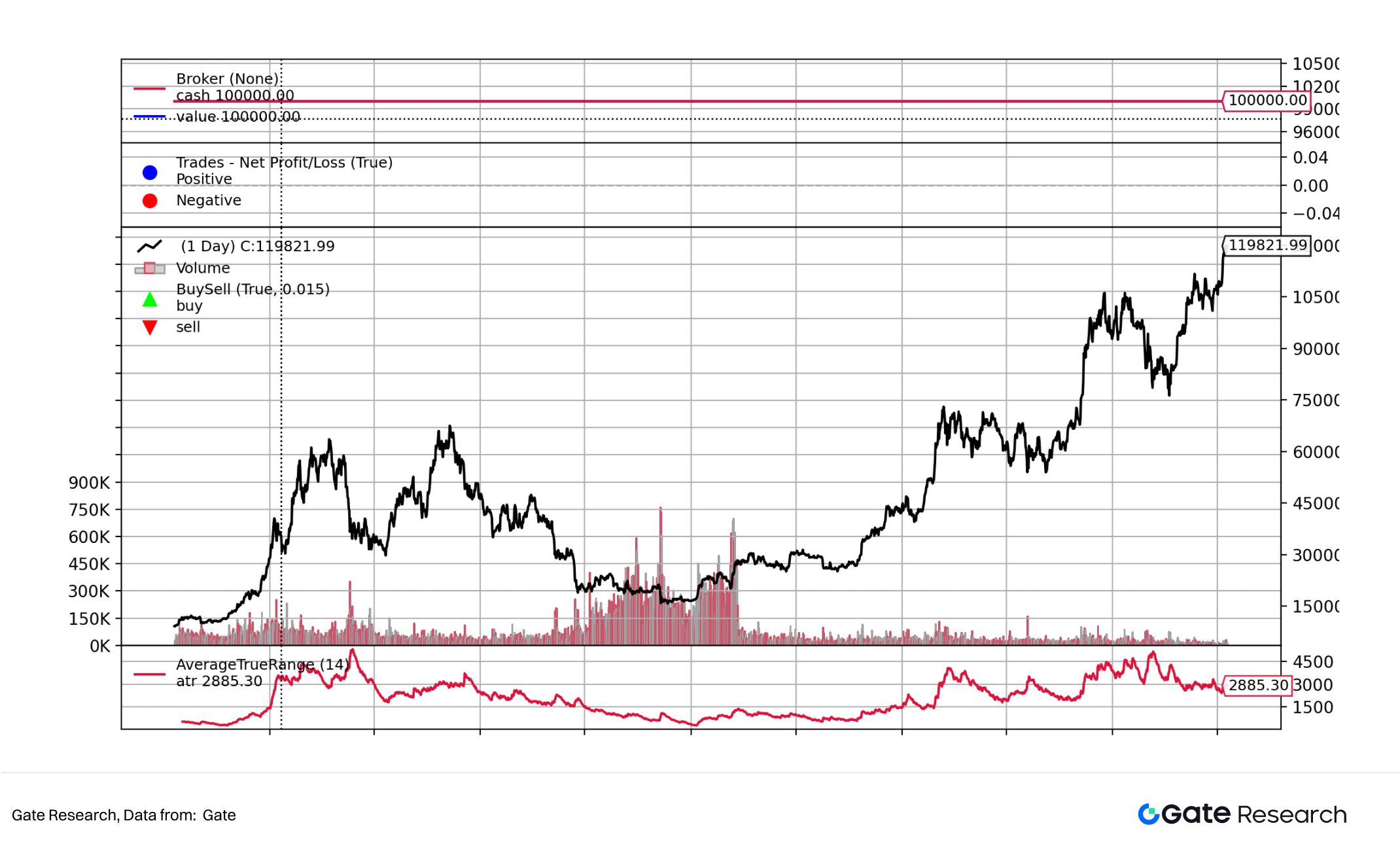

本報告全面梳理全球穩定幣市場現況與監管進程,著重分析自 2025 年以來美國、香港等主要經濟體的穩定幣立法動態。目前,全球穩定幣市值已突破 2,600 億美元,用戶人數超過 1.7 億,廣泛滲透至超過 80 個國家與地區,成為數位金融基礎設施的關鍵組成。2025 年,美國相繼通過《Genius Act》與《Clarity Act》,香港則頒布《穩定幣條例》,正式宣告全球穩定幣進入強化監管新時代。摘要

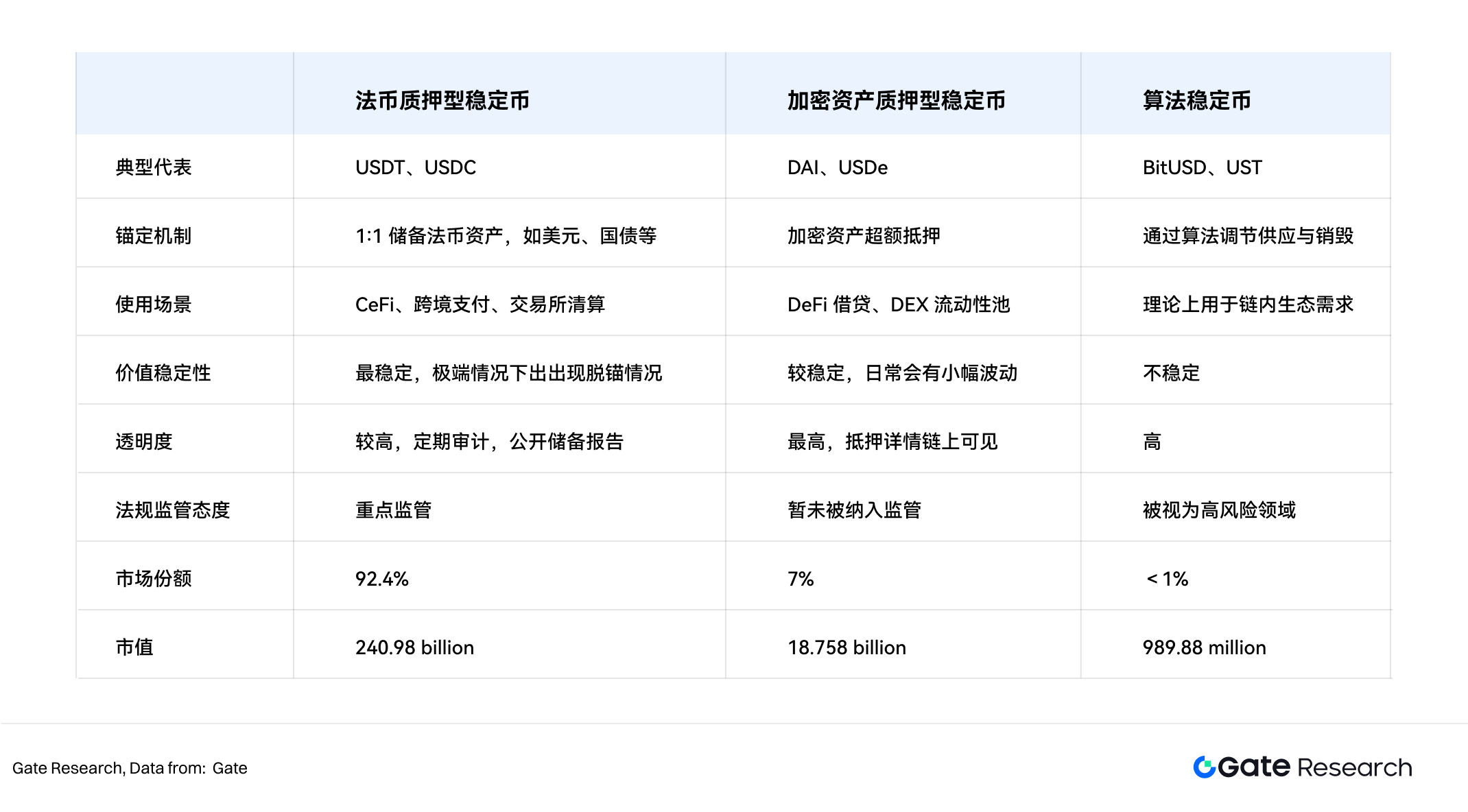

- 依據價格錨定方式,穩定幣可分為三種:法幣質押型、加密貨幣質押型與演算法穩定幣。

- 目前全球穩定幣市值已高達 2,607.28 億美元,約占美國 2024 年名目 GDP 的 1%,持幣人數突破 1.7 億,約佔全球總人口 2%,橫跨逾 80 個國家及地區。

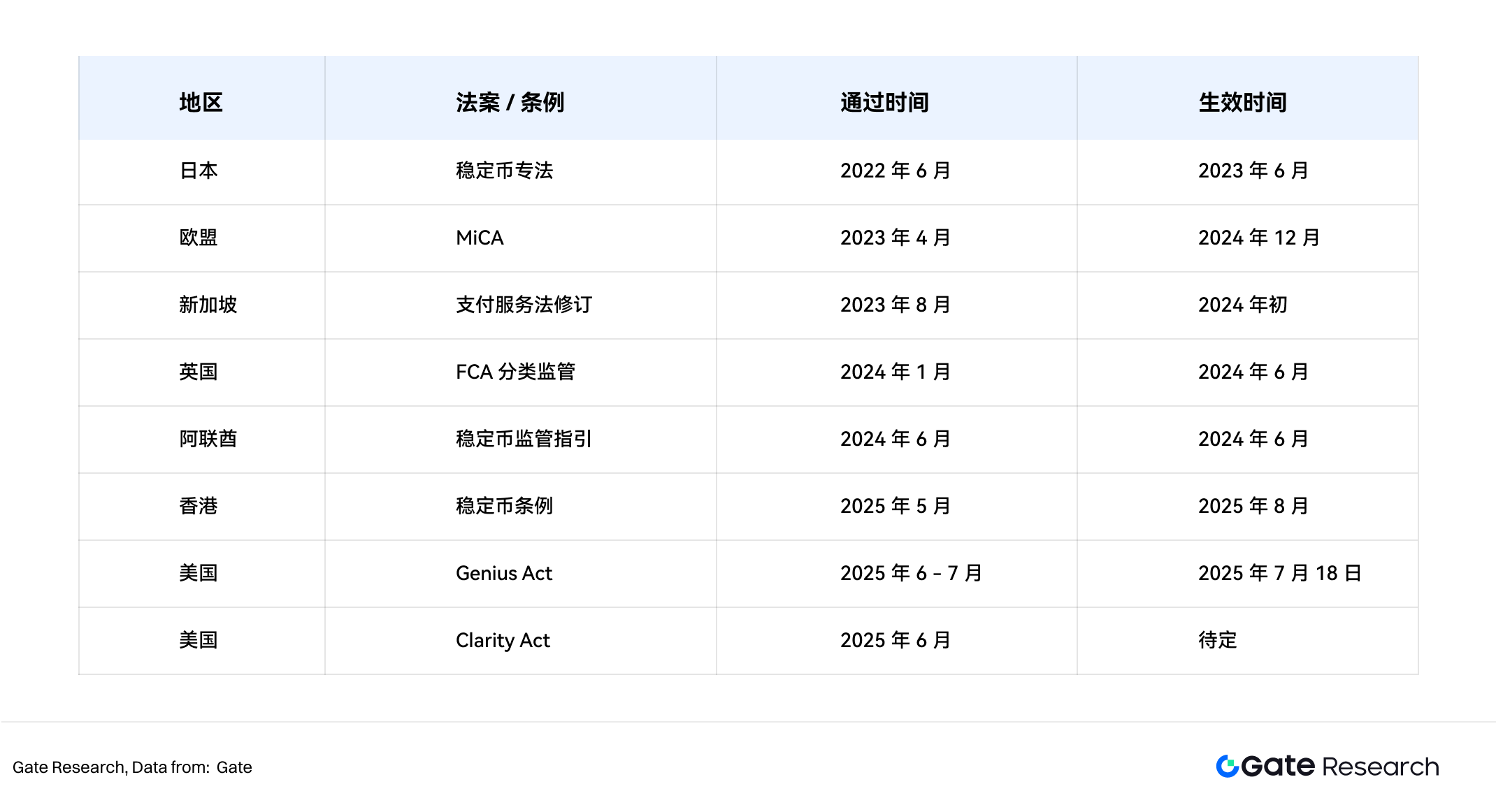

- 各國政府對穩定幣監管日趨重視,立法核心包含金融穩定、貨幣主權及跨境資本管理。美國、香港等已陸續推出系統性監管法規,全球穩定幣正式進入高強度監管新時代,國際金融秩序與貨幣權力版圖正加速洗牌。

- 穩定幣崛起的背後,是貨幣主權與金融霸權的深層角力。穩定幣作為金融主權、金融基礎設施與資本市場定價權三者交會的戰略資源,已成全球監理焦點。

- 穩定幣雖提高金融效率,但仍面臨價值錨定機制風險、中心化矛盾及跨境監理協作等多重挑戰。

引言

2025 年 7 月 18 日,美國眾議院以 308 票對 122 票通過《GENIUS Act》,規範加密市場架構的《CLARITY Act》亦送交參議院,反對 CBDC(中央銀行數位貨幣)的法案通過眾院審查。

美國以外,香港將於 8 月 1 日實施《穩定幣條例》,俄羅斯銀行開放加密資產託管,泰國啟動加密貨幣沙盒。這些舉措標誌穩定幣邁入全球監管時代,國際間圍繞穩定幣的博弈全面展開。

基於穩定幣立法已成金融治理關鍵,本文將解析各國政府立法動機、比較重點法案異同,深入分析穩定幣合規化對金融秩序的影響,為產業從業者與投資人提供決策依據。建議投資人密切觀察監理動態,優先參與法幣質押型穩定幣,規避演算法穩定幣的合規風險;傳統金融機構應主動因應資產代幣化趨勢,積極探索新機會;加密產業機構則需加速推進合規流程。

1.1 穩定幣的定義與分類

過往以 BTC 為主的加密貨幣因價格高度波動,不利於推廣或實用,2014 年催生出穩定幣。穩定幣是一種專為維持價格穩定而設計的加密貨幣。

穩定幣多採與法定貨幣、大宗商品、其他加密貨幣等資產連結,或以演算法調節價值。作為數位資產交易、DeFi 應用與跨境支付的核心媒介,已廣泛應用於全球金融市場。

以價值維持機制區分,穩定幣分為三類:

- 法幣質押型穩定幣

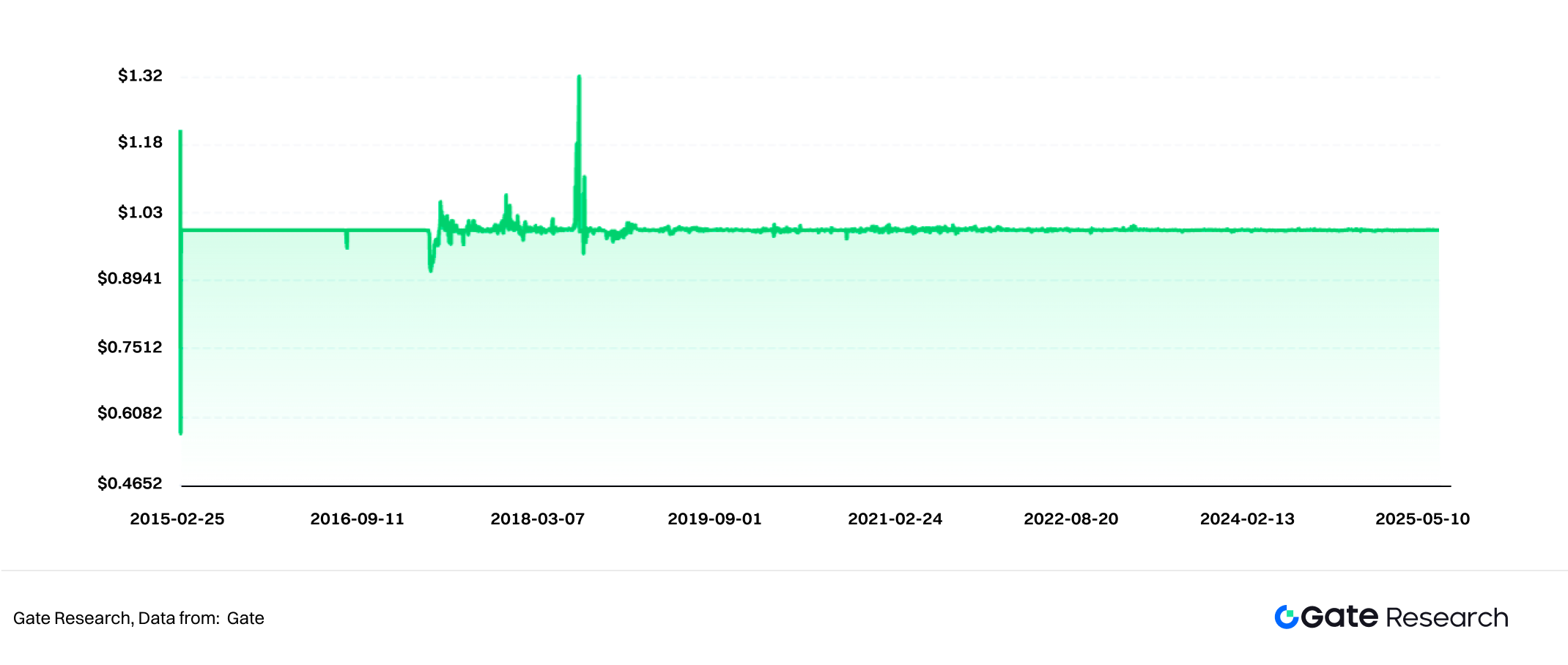

法幣質押型為最主流,市占率高達 92.4%。發行機構將美元等法定貨幣或高流動性資產(例如國庫券、國債)存入銀行或信託帳戶,按 1:1 發行代幣,確保價格穩定。代表產品如 USDT、USDC。

- 加密資產質押型穩定幣

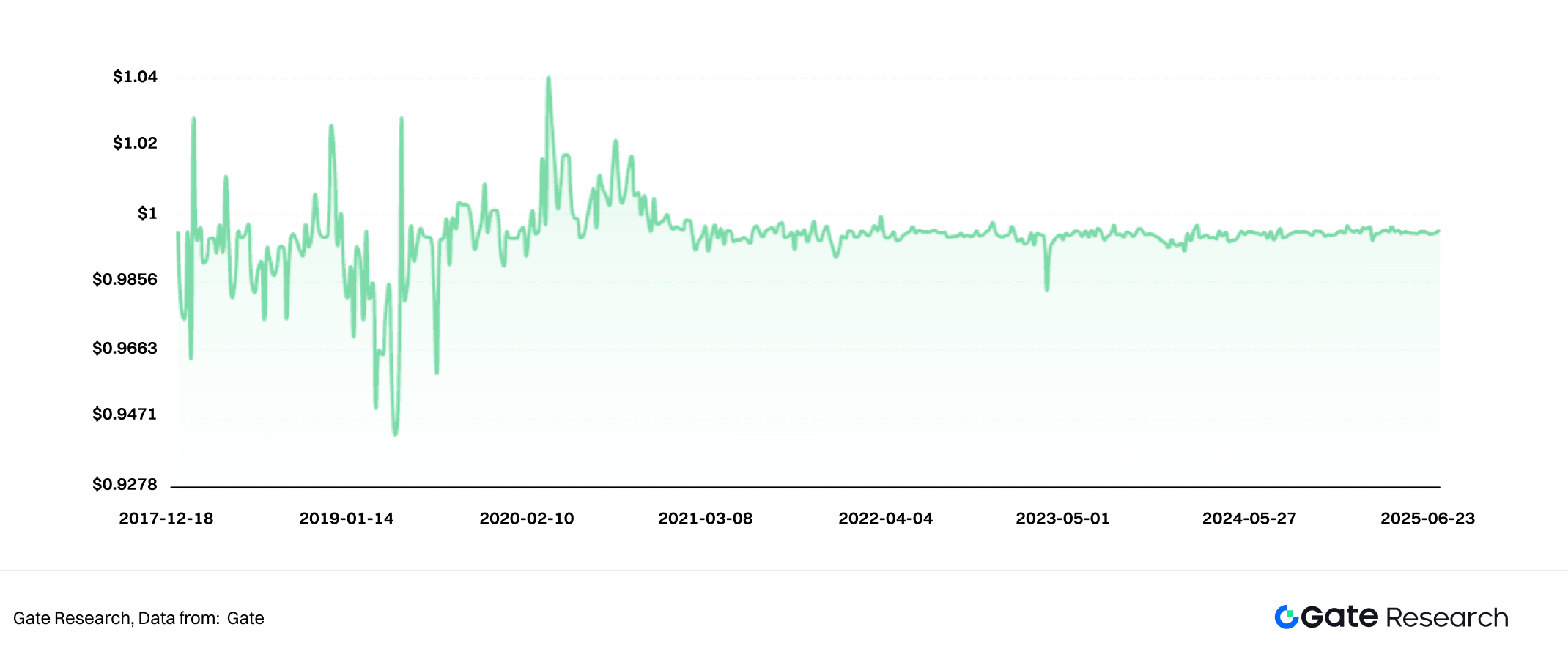

此類穩定幣以加密貨幣為抵押標的,由於資產波動大,通常採用 150% 左右的超額抵押率,並設計鏈上清算機制來維穩。例如 MakerDAO(Sky)發行的 DAI,允許用戶用超額抵押 ETH 鑄造 DAI 代幣。

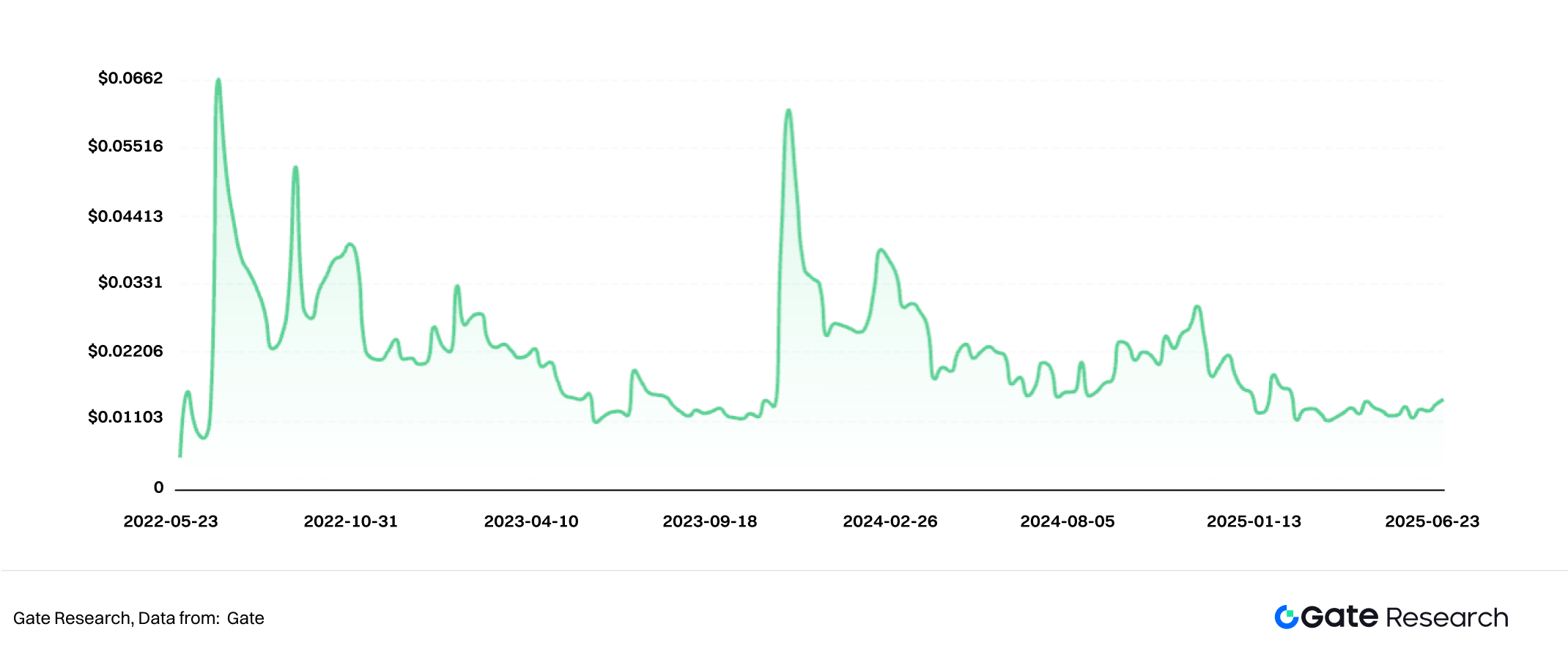

- 演算法穩定幣

此類不依賴實體資產,而藉由演算法與市場供需動態調節。例如,當價格高於 1 美元時系統增發代幣壓抑價格;價格低於 1 美元時則回購燒毀代幣以穩定價格。如 UST(已崩潰),至 2025 年 USTC 已成獨立加密貨幣,不再掛鉤美元。

三類穩定幣比較

1.2 穩定幣的特性

穩定幣以獨特的價值錨定機制,有效區隔傳統加密貨幣的劇烈波動,廣泛被譽為加密資產生態中的「數位現金」與「橋接資產」。主要特點:

- 價格穩定 透過掛鉤美元、黃金等穩定資產,搭配超額抵押或演算法調節,波動性低,兼具儲值與交易媒介屬性。

- 串連傳統金融與 DeFi 應用 穩定幣以傳統資產為底,於鏈上發行,能與各類 DeFi 應用互通,成為借貸、流動性挖礦、衍生品等場景的關鍵角色。

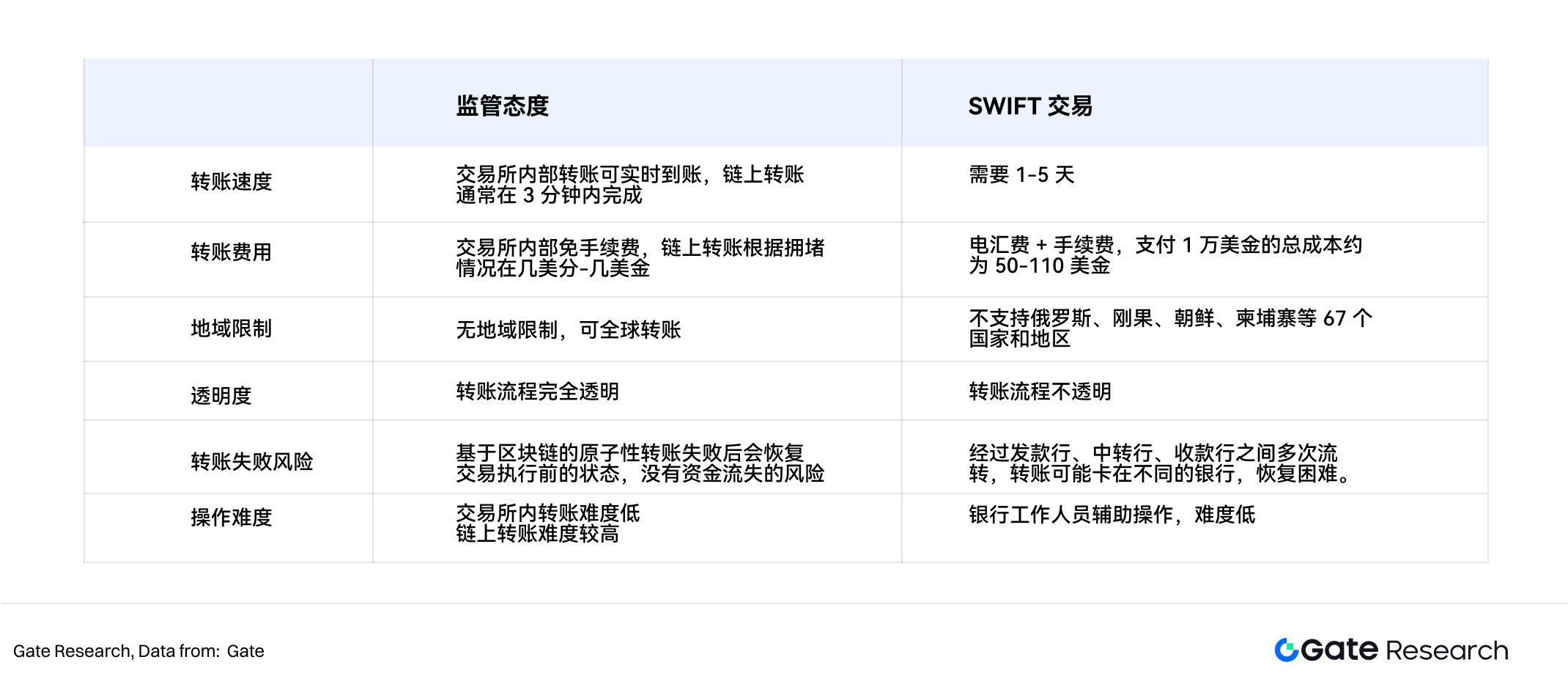

- 支付效率高、成本低 借重區塊鏈特性,穩定幣可實現近乎即時的跨境轉帳,手續費遠低於傳統金融系統,突破地域與時區限制,極大提升資金效率。

- 抗通膨、資本避險 多數穩定幣掛鉤美元,具有與美元相同的通膨特性。在高通膨或本幣貶值國家(如阿根廷、土耳其),穩定幣已成為日常避險與資產保值工具,非洲、拉美部分地區亦以穩定幣為支付載體。

1.3 主要應用場景

有鑑於上述特性,穩定幣現已廣泛應用於 DeFi 應用、生態交易、跨境貿易、日常支付及資本避險等各大場景。當中跨境貿易更是美、港立法重點,透過穩定幣交易不僅可規避通膨風險,更在支付效率與成本方面遠勝 SWIFT 系統。

立法背景

2.1 穩定幣的崛起

全球穩定幣市值已突破 2,607.28 億美元,超越 MasterCard,約占美國 2024 年名目 GDP 1%,已是國際金融體系不可忽視的一環,持幣人口超過 1.7 億人、覆蓋逾 80 國。

2.2 政府介入監理的動因

各國積極介入穩定幣監管,除為防範金融風險,更關乎貨幣主權、金融安全與跨境資本控管,以及緩解法幣信用危機。

- 防範系統性金融風險:預防穩定幣失控導致支付體系或資本市場動盪,防止重演 2008 年影子銀行危機外溢。

- 維護貨幣主權與金融秩序:避免民間穩定幣取代本國法幣流通,削弱央行貨幣政策及支付體系主導權。

- 打擊非法跨境資金流動:穩定幣可繞過 SWIFT 等監理體系,政府關切其於洗錢、逃稅、規避制裁等潛在濫用。

- 對沖「美元穩定幣霸權」:美國推動 USDT、USDC 成「鏈上美元」,他國則以立法捍衛本幣穩定幣(如港元、歐元、人民幣)地位作反制。

- 強化法幣信用與支撐國債:2025 年美元穩定幣市值超過 2,600 億美元,儲備資產中美債佔比 60-80%,穩定幣儲備需求成美債主要買盤,為美元信用長期加持。

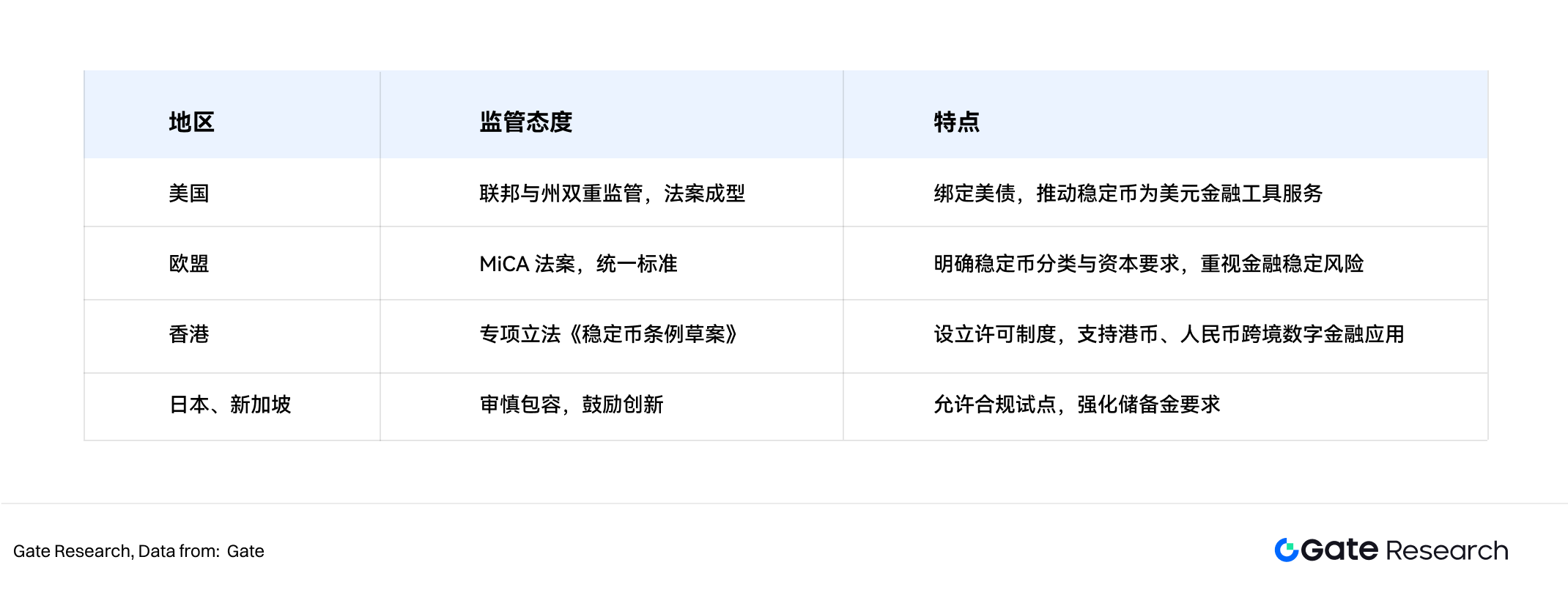

為鞏固本國貨幣國際定位、保護用戶資產、搶占數位資產話語權並補足監理漏洞,美國、香港、歐盟等已相繼制定系統性監理法規,穩定幣產業正式邁入合規與強監管新時代。

全球主要經濟體穩定幣監管進展

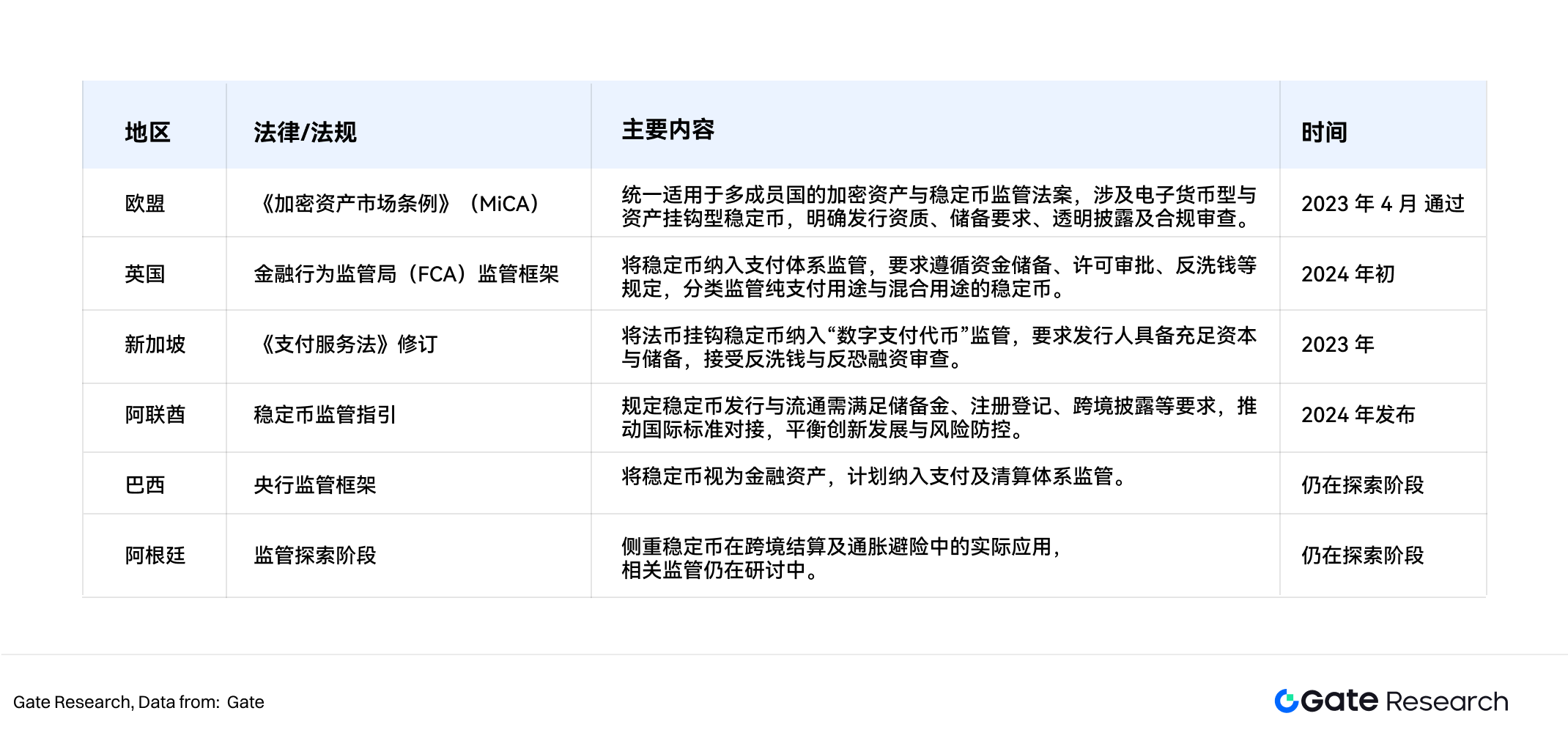

自 2022 年起,全球穩定幣急速擴張,各國陸續發布監理規範。

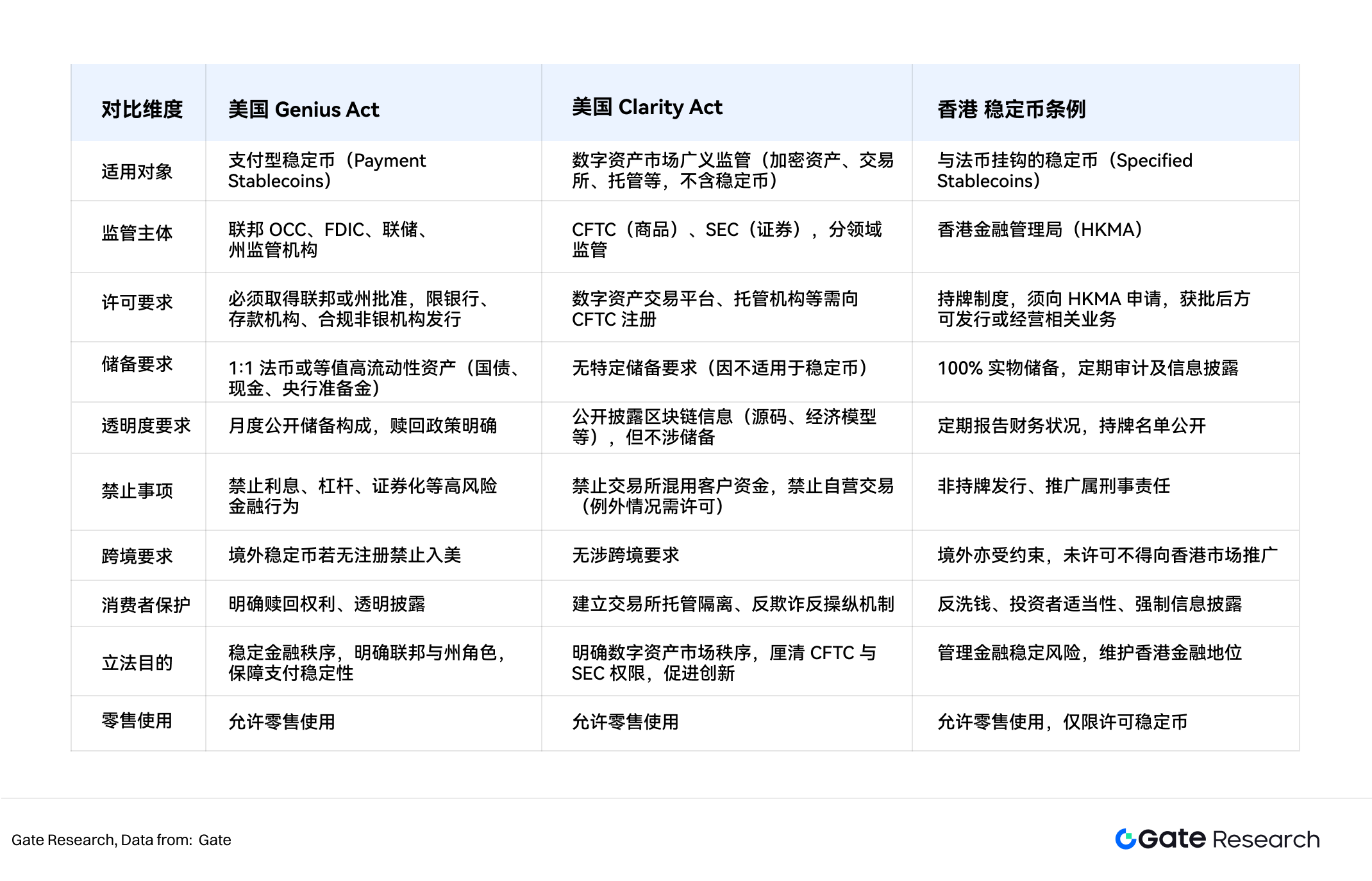

3.1 美國推出《Genius Act》與《Clarity Act》

知名的 Genius Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)於 2025 年 6 月 17 日參院通過,7 月 17 日於眾院以 308–122 壓倒性通過,7 月 18 日由總統川普簽署生效,首度建立聯邦層級穩定幣統一監理架構。要點如下:

- 監理模式:採聯邦及州雙軌制,由美國貨幣監理署(OCC)授權核發許可。

- 發行主體:僅限銀行、存款機構與經核准之特定非銀行金融業者。

- 儲備規定:要求 1:1 法幣儲備,資產僅限美國國債或現金,確保兌付安全。

- 透明義務:發行人需月度審計、資訊揭露及執行反洗錢審查。

- 業務限制:禁止發行人提供利息、槓桿或證券化等高風險金融業務,控管系統性風險積累。

- 跨境限制:未經核准的境外穩定幣禁止進入美國市場,深化資本市場防火牆。

同日,《Clarity Act》(Digital Asset Market Clarity Act)於眾院通過並送參院審核,聚焦明確 SEC 與 CFTC 於數位資產市場的監管分工,囊括交易所、加密衍生品、DeFi 應用等層面。

3.2 香港推出《穩定幣條例》

香港立法會於 2025 年 5 月 21 日完成三讀程序通過《穩定幣條例》,並將於 8 月 1 日正式施行,關鍵規定如下:

- 許可制:所有穩定幣發行、銷售及推廣,必須向香港金融管理局(HKMA)申請許可。

- 適用範圍:專注法幣連結穩定幣,排除純加密資產連結產品。

- 資本門檻:最低 2,500 萬港元資本,並須健全風險管理與內控制度。

- 儲備義務:100% 實體或等值流動資產儲備,須定期審計與資訊揭露。

- 反洗錢與投資人保護:嚴格遵循反洗錢(AML)/打擊資恐(CFT)標準及投資人適合性評估要求。

- 違規處罰:未經許可展業屬犯罪,最高可判監禁及處以罰金。

香港與美國的穩定幣合規規範差異明顯:

3.3 其他經濟體動態

除美國、香港外,其他主要經濟體同樣積極部署監管,逐步朝謹慎、嚴格、制度化發展。

總覽來看,各國監管聚焦質押型穩定幣,高風險演算法穩定幣基本被排除,未來發展受限。香港僅認可法幣質押型穩定幣,排除加密資產質押型於發行與流通,加強法幣質押型穩定幣主導權。

全球穩定幣監理雖路徑不同,但皆以「儲備透明、反洗錢審查、投資人保護、金融穩定」為核心,逐步接軌本國數位資產或金融監管體制。

穩定幣主導下的金融秩序重塑

4.1 穩定幣背後的金融主權競合

當前市場上,美元錨定穩定幣市值占比超九成,USDT、USDC 已於全球交易所、DeFi 應用及跨境支付中成為實質標準。這不僅延續美元傳統金融主導,更透過穩定幣強化美元於數位金融生態的滲透力。美國《Genius Act》等法規規定美元穩定幣須以國債、短票等高品質資產作為儲備,強化穩定幣與美元核心資產(主要是國債)的連動,構成「穩定幣—美元國債」雙重錨定結構。發行人巨額持有美債,間接為美國財政帶來穩定買盤,進一步鞏固美元於全球金融體系的主導地位。這樣的「隱形買盤關係」也進一步鞏固了美元霸權的基礎。

美元穩定幣在全球普及,於新興及高通膨國家形成「鏈上美元化」趨勢,侵蝕本幣金融主權。例如阿根廷、土耳其、俄羅斯等地,USDT 已成資產保值與跨境支付預設工具,學界認為美元藉穩定幣實現對金融弱勢國家數位滲透,削弱它們貨幣政策自主。

同時,歐元、港元等法幣穩定幣的合規推進,反映各國試圖透過法幣數位化與立法對沖美元影響,新世代貨幣競爭已由傳統體系轉往鏈上領域。

4.2 新世代金融基礎設施競賽

穩定幣不僅擔負支付與交易功能,更逐漸成為新一代跨境支付與清算基礎設施核心。相較於傳統 SWIFT,穩定幣具備即時、高效率、去中心化特性。美國期望藉美元穩定幣,於鏈上生態複製 SWIFT 型基礎設施霸權,將全球支付、結算、託管納入其規則範疇;香港、新加坡則致力推動本地金融設施與法幣穩定幣深度融合,搶占國際數位金融樞紐地位。

4.3 數位資產定價權爭奪

現行數位資產市場,穩定幣不僅作為交易媒介,更深度參與流動性與定價標準重塑。USDT、USDC 幾乎壟斷主流交易對,已成鏈上流動性與定價標準,供給變化直接影響市場風險偏好及波動度。

美國透過立法與監管,鞏固數位資產市場定價與流動性主導權,間接強化美元在全球資本市場的核心話語權。香港、歐盟等則推動區域本幣穩定幣,競逐未來數位金融定價主權。

風險與挑戰

穩定幣的風險一方面來自價值錨定機制,另一方面則來自外部監理要求所帶動的合規風險。

5.1 防範系統性風險

穩定幣價值穩定的核心關鍵在於抵押資產的信用與流動性;最大系統風險即為抵押品價格劇烈波動導致脫鉤。

歷史案例如 BitUSD,2014 年發行,2018 年脫鉤失守美元 1:1,主要因為抵押資產 BitShares 波動大且缺乏保障。

同年 MakerDAO 發行的 DAI,雖有超額抵押與清算機制對抗波動,卻難以提升資本效率,抵押資產的價格風險依舊存在。即使法幣資產亦不能保證絕對安全。

2023 年 3 月,三家美國銀行(矽谷銀行、Signature、Silvergate)倒閉,USDC 與 DAI 出現脫鉤。USDC 發行商 Circle 承認 33 億美元現金儲備存於 SVB,USDC 單日下跌逾 12%。

DAI 部分抵押資產與 USDC 連動,進一步造成更大波動。美聯準會後續介入,市場才回穩,USDC、DAI 錨定恢復。事後,USDC 將現金儲備轉存紐約梅隆銀行,DAI 則分散持有多種穩定幣與現實世界資產(Real World Asset, RWA)。

這一連鎖事件凸顯穩定幣發行方必須多元化資產配置,降低系統性風險暴露。

5.2 違背去中心化精神

穩定幣推動了加密貨幣主流與合規應用,但 USDT、USDC 為首的主流模式依賴中心化資產與機構,違背區塊鏈原生去中心化、抗審查理念。

部分專家認為,法幣質押型穩定幣實為美元(法幣)的鏈上分身,強化傳統金融依賴,形成「名義去中心化、實質中心化」結構,弱化區塊鏈理想。

中心化依賴加重了發行方與託管機構的信用與政策風險,極端情況下(如監管審查)甚至會被凍結或篡改,違反區塊鏈「無需許可、不可竄改」原則。

5.3 跨境監理協作斷層

全球穩定幣橫跨多司法轄區、金融與數據跨境流動,各國監管定義與合規標準落差大:

監理標準分歧造成跨境流通、清算與合規流程極不明朗,易形成「監管套利」與「法規真空」,阻礙市場全球化。

5.4 金融制裁風險上升

國際局勢動盪下,穩定幣已成潛在金融制裁工具。美國憑監管優勢掌控美元穩定幣,可利用其全球支付、清算特性加強資本流動與資金用途監控,甚至對特定對象實施凍結、封鎖。

Alexander Baker 指出,穩定幣成為「鏈上美元化」的一環,未來恐與 SWIFT 一樣成美國金融武器化工具。對新興市場、跨境交易、生態項目產生更高政治與合規風險,推動全球去美元化或本幣穩定幣替代方案。

結語

穩定幣崛起,正是數位金融時代貨幣秩序再造的縮影。從誕生起即持續滲透支付、交易、資產儲備,藉高效率、低成本和可編程性,穩定幣成為連接傳統金融與數位經濟的關鍵樞紐。現今穩定幣已是加密市場基礎層,全球金融格局變動也越來越多將其納入監管與貨幣戰略視野。

其興起本質為貨幣主權及金融霸權的較量。美元穩定幣全球主導,進一步鞏固鏈上世界美元地位,其儲備體系與美債深度綁定,也讓穩定幣成為美國金融戰略延伸。新興市場與其他經濟體則力推本幣穩定幣、數位貨幣監管及跨境支付體系,以對抗美元滲透,促進貨幣多元化及本幣數位化。穩定幣立法已成國際金融格局重塑關鍵,反映國家利益與金融權力重分配的深層博弈。

然而,穩定幣未來仍充滿不確定性。其一,錨定與儲備結構內含系統性風險,短期難以徹底消除,信任危機與市場波動風險猶存。其二,全球監管尚未統一,跨境協作與法律適用困難,穩定幣依舊遊走於灰色帶,長期面臨合規與政策風險。其三,中心化發行及金融武器化問題,讓穩定幣在監理與區塊鏈去中心化、抗審查理想間產生張力,如何平衡將是產業未來核心議題。

展望未來,穩定幣將於金融基礎設施、貨幣競爭、國際結算體系等領域發揮愈加關鍵的作用,並深度關聯去中心化金融與現實世界資產(Real World Asset, RWA)整合,同時影響全球金融新秩序與話語權再分配。

參考資料

- Gate, https://www.gate.com/zh/price

- Sky, https://sky.money/

- Tether, https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/1LdSmP3HBynDxm6wvkDSsL/c4bcbd1f6fc18a0e8b3a12444ac8ae97/ISAE3000R-_Opinion_Tether_International_Financial_Figures___Reserves_Report_31.03.2025_RC187322025BD0040.pdf

- Deltec, https://www.deltecbank.com/news-and-insights/the-history-of-stablecoins/

- Tether, https://tether.to/en/

- DeFiLlama, https://defillama.com/stablecoin/dai

- CSPengyuan, https://www.cspengyuan.com/pengyuancmscn/credit-research/macro-research

- rwa.xyz, https://app.rwa.xyz/stablecoins?utm_source=substack&utm_medium=email

- Swift, https://www.swift.com/about-us/legal/document-centre

- Congress, https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/394/text

- Whitehouse, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-signs-genius-act-into-law/

Gate 研究院為區塊鏈及加密貨幣領域的全方位研發平台,提供專業技術解析、產業趨勢、熱門洞察、行情回顧與宏觀政策分析等深度內容。

聲明

加密貨幣投資風險極高,建議用戶於所有投資決策前,務必自行調查並充分理解所購資產與產品性質。Gate 對因投資決策導致的任何損失或損害不承擔任何責任。