Vitalik:當開源成為主流,我為什麼選擇放棄寬鬆授權,轉而擁抱 copyleft?

在自由開源軟體(以及更廣義的自由內容)領域,著作權授權主要分為兩大類:

- 若內容採用寬鬆授權條款(permissive license,例如 CC0、MIT)發行,任何人都可以無限制地取得、使用與再散布該內容,只需遵循標示來源的最低規定;

- 若內容以 copyleft 授權條款(例如 CC-BY-SA、GPL)發行,任何人同樣可以無限制地取得、使用及再散布副本,但如果透過修改或與其他作品結合創作並發佈衍生作品,則新作品必須採用相同授權條款發佈。此外,GPL 還強制所有衍生作品必須公開原始碼,並遵循其他相關規範。

簡單來說:寬鬆授權允許對所有人自由分享,而 copyleft 授權僅與同樣願意自由分享的人共享。

自我有記憶以來,我一直是自由開源軟體及自由內容的熱愛者和開發者,熱衷於創建我認為能帶給他人助益的各種事物。過去我偏好寬鬆授權模式(像我的部落格即採用 WTFPL 授權),但近來我已逐漸轉向支持 copyleft 授權。本文將說明這個心態轉變的原因。

WTFPL 所提倡的是一種軟體自由的概念,但這並非唯一範式。

我為何曾偏好寬鬆授權條款

首先,我希望最大化作品的採用與傳播,而寬鬆授權條款的宗旨正是讓任何人在基於我的作品進一步創作時無須擔憂限制,這為推廣提供了極大便利。企業通常不願免費開放原始碼專案,而我深知自己難以驅動它們全面擁抱自由軟體,因此力求避免與這些現有且不願改變的運作模式產生不必要的衝突。

其次,從哲學角度來看,我普遍抗拒著作權(和專利)。我無法認同:兩人私下交換資料碎片,竟可被視為對第三方的犯罪。他們既未實際接觸也未與第三方產生連結,更沒有剝奪對方權益(須注意,「沒付錢」與「偷竊」屬於不同概念)。考量到多重法律層面因素,將創作直接釋出為公有領域在操作上頗為複雜。相較下,採用寬鬆授權條款是最純粹、最安全的方式,最接近「不主張著作權」這個理想狀態。

我確實欣賞 copyleft「以著作權制衡著作權」的理念,認為這是出色的法律設計。某種層面上,它和我所信奉的自由主義哲學精神有著共鳴。就政治哲學而言,自由主義被解釋為:只為保護免於暴力,除此之外不得行使暴力。作為一種社會哲學觀點,我認為它試圖馴服人類本能的負面趨向,把自由視為神聖,讓任何損害自由的行為都令人反感。即使你對他人自願的非常規關係感到不適,也沒有理由干涉,因為對自由個體私生活的干預本身就是不正當的。因此,歷史上已有許多案例證明,反感著作權和「以著作權對抗著作權」的手法能夠共存。

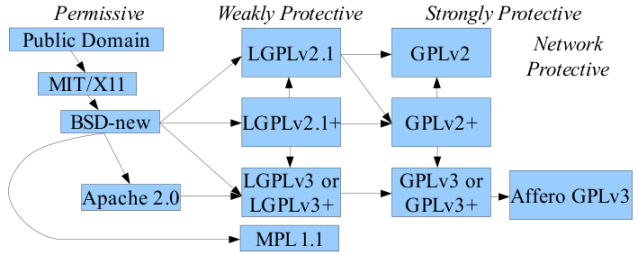

然而,雖然文字類創作的 copyleft 概念符合這一定義,但 GPL 類型的程式碼著作權已經超越「以著作權制衡著作權」的簡潔內涵:它用著作權來「強制開放原始碼」,這在某程度上帶有攻擊性。即使這麼做是為了公益而非收取授權費,但仍屬於以著作權強制施壓的應用。以更嚴格的 AGPL等授權條款為例,即便衍生作品僅以軟體即服務(SaaS)方式提供而並未公開,仍必須公開原始碼。

不同類型的軟體授權條款對於衍生作品原始碼的公開設有不同條件。有些授權要求各種情境下都需公開原始碼。

我為何現在更重視 copyleft

我從偏好寬鬆授權條款轉變為支持 copyleft,主要出於兩大產業變革與一次哲學觀念的更新。

首先,開源已成為主流,推動企業擁抱開源已更具可行性。現今各產業的頂尖企業都在擁抱開源:Google、微軟、華為等科技領導者不僅接受開源,更帶頭開發關鍵開源軟體;人工智慧、加密貨幣等新興領域對於開源的依賴更超越以往任何產業。

其次,加密產業競爭更加激烈且趨於利己,我們不能再單單依賴人們善意自發開源。因此,推廣開源不能只靠道德勸說(如「請開放原始碼」),更需要借助 copyleft 的「強制機制」,只對同樣開源的開發者開放權限。

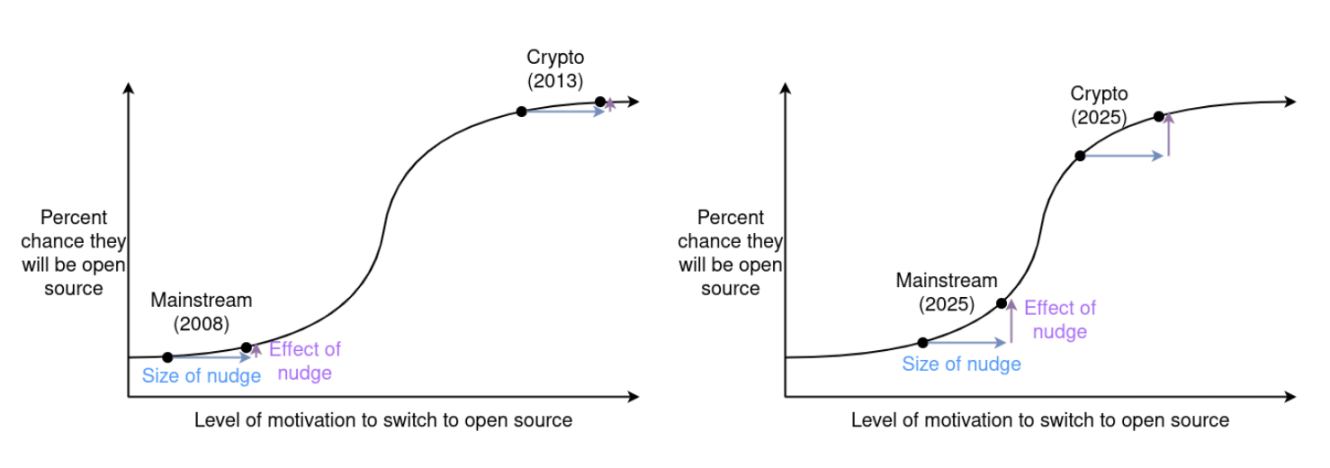

若欲以直觀圖表呈現這兩股力量如何提升 copyleft 的相對價值,如下所示:

在既非完全不切實際、也非絕對可行的情境下,激勵開源的作用最為明顯。現下主流企業與加密領域皆處於這一區間,使 copyleft 激勵開源的價值大幅提升。

(註:橫軸為轉向開源的動機,縱軸為開源的機率,兩圖對照可看出,主流產業利用 copyleft 推動開源的動機與效果更容易同時發揮作用,加密產業則因生態成熟導致邊際成效遞減,反映出 copyleft 激勵開源的價值隨產業發展而動態調整。)

第三,格倫・韋爾(Glen Weyl)式經濟理論讓我相信:當出現超線性規模報酬時,最優政策其實並不是羅斯巴德/米塞斯(Rothbard/Mises)那種嚴格產權制度。相反,最佳政策確實需在一定程度上主動推動專案,使其比原始狀態更加開放。

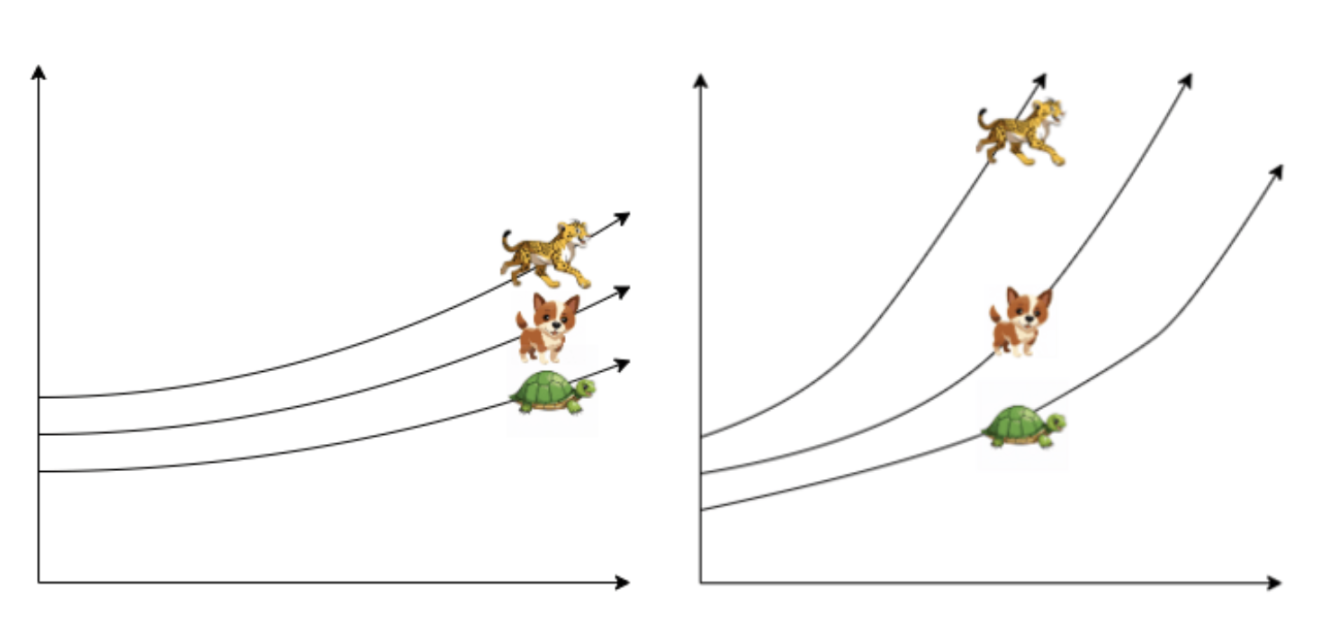

從根本來說,假設存在規模經濟,透過簡單數學推理就會明白:非零程度的開放性是避免世界最終由單一主體壟斷一切的唯一辦法。舉例來說,如果我的資源是你的 2 倍,所獲成果會超過 2 倍。如此循環下去,明年我的資源會成為你的 2.02 倍,長遠發展下差距只會進一步拉大……

左圖:比例成長模式,初期差異最終僅為小幅差距;右圖:規模經濟成長模式,微小差異隨時間擴大為巨大鴻溝。

歷史經驗顯示,抑制這種失衡加劇的關鍵在於:人類無法避免創新擴散。人才在企業與國家之間流動時會攜帶創意與技能;落後國家可藉由與先進國貿易來追趕成長;產業間諜行為普遍,使得創新很難完全壟斷於一方手中。

然而,近年來多重趨勢正同時威脅這種平衡,並削弱過去能抑制失衡發展的主要機制:

- 科技進步呈超指數加速,創新迭代速度遠超過往;

- 國內外政治不穩定性加劇:若權利保障完善,別人崛起不致構成威脅;但在脅迫行為頻仍且難以預測的情況下,某個主體力量過大會成為真實風險。此外,各國政府對壟斷管制意願普遍下降;

- 現代軟硬體產品的封閉化能力增強:以往產品交付必須技術透明(可逆向工程),現今封閉原始碼產品只給用戶使用權,保留修改與管控權限;

- 規模經濟的傳統限制大幅削減:過去大型組織因管理成本或需因應本地化需求難以無限擴張,數位技術卻讓超大規模集中體系變為可能。

這些變化導致企業與國家權力間的失衡現象更加嚴重,甚至自我加劇。

因此,我愈加認同,必須採取更強硬措施主動鼓勵甚至強制技術擴散。

各國近期政策其實就是對技術擴散的強制性介入:

- 歐盟推動標準化政策(如強制 USB-C 介面),意在打破與其他技術不相容的封閉生態系統;

- 中國的技術轉移強制規定;

- 美國禁止競業禁止條款(我支持這項政策,因為它迫使企業內隱知識透過人才流動達成「部分開源」,雖有保密協議存在,但執行上漏洞百出)。

在我看來,這類政策的不良副作用主要來自政府強制性制度導致的偏誤——它往往優先激勵那些符合本地政治與商業利益的特定擴散路徑。但其正面意義則是,能確實促進技術大規模傳播。

copyleft 建立了一個龐大的原始碼甚至創作資源池,只有願意分享對該資源所做改進成果原始碼的個體,才能合法使用它們。因此,copyleft 是一種極具普世性且中立的技術擴散激勵機制,既能帶來上述政策的積極效果,又能避免諸多弊端。因為 copyleft 不偏護任何特定團體,也無需中央規劃者主動調整規則。

當然,這些觀點並非絕對。在「最大化普及」的應用情境下,寬鬆授權條款仍然有其價值。但就整體而言,copyleft 的綜合效益已遠超 15 年前。過去採用寬鬆授權的專案,如今至少應考慮轉換到 copyleft。

可惜的是,如今這個「開源」圖示所代表的含義已經和本意大相逕庭。但未來我們或許有望見到開源汽車,而 copyleft 硬體技術或可成為促成該願景的關鍵。

聲明:

- 本文轉載自 [Foresight News],著作權歸原作者 [Vitalik Buterin] 所有,如對轉載有異議,請聯繫 Gate Learn 團隊,本團隊將依照相關程序立即處理。

- 免責聲明:本文所述內容與觀點僅屬作者個人意見,不構成任何投資建議。

- 其他語言版本由 Gate Learn 團隊負責翻譯,未經明確註明 Gate,請勿轉載、傳播或抄襲本譯文內容。