Warum Bitcoin auf Layer-2-Lösungen angewiesen ist

Dieses Modul erläutert die technischen Beschränkungen der Bitcoin-Basisschicht, darunter geringe Transaktionsdurchsätze, hohe Latenzen und die fehlende Programmierbarkeit. Es führt das Layer-2-Konzept als Möglichkeit ein, Bitcoin zu skalieren, ohne das Kernprotokoll zu verändern. Zudem stellt es zentrale Gestaltungsmodelle und verschiedene Typen von Layer-2-Lösungen wie Zahlungskanäle, Sidechains, Rollups und BitVM vor.

Grenzen von Bitcoin Layer 1

Das Bitcoin-Netzwerk verarbeitet Transaktionen über einen dezentralen, globalen Konsensmechanismus. Etwa alle zehn Minuten fassen Miner ausstehende Transaktionen zu einem Block zusammen und hängen diesen der Blockchain an. Dieses feste Blockintervall, kombiniert mit einer Blockgrößenbegrenzung von 1 bis 4 MB, limitiert Bitcoins Durchsatz auf etwa sieben Transaktionen pro Sekunde – deutlich weniger, als für eine weltweite Finanzinfrastruktur erforderlich wäre.

Diese Beschränkungen sind gewollt. Bitcoin setzt bewusst Dezentralisierung und Sicherheit über Geschwindigkeit und Flexibilität. Seine Skriptsprache ist absichtlich nicht Turing-vollständig, um potenzielle Sicherheitslücken zu minimieren und ein vorhersehbares, prüfbares Verhalten zu gewährleisten. Dies schränkt jedoch die Programmierbarkeit ein und begrenzt die Fähigkeit des Netzwerks, komplexere Logik oder leistungsfähigere Systeme nativ zu unterstützen.

Deshalb leidet Layer 1 von Bitcoin bei hoher Auslastung unter erhöhter Latenz und Stau. Übersteigt die Zahl der ausstehenden Transaktionen die Blockkapazität, konkurrieren Nutzer um schnellere Bestätigungen, indem sie höhere Gebühren zahlen. Dieses Phänomen war in entscheidenden Phasen wie beim Bullenmarkt 2017, während des Ordinals-Hypes 2023 und den ETF-bedingten Nachfragespitzen Anfang 2025 zu beobachten, als die Gebühren auf mehrere Hundert Satoshis pro virtuellen Byte anstiegen. Für kleinere oder alltägliche Zahlungen wie Überweisungen, Mikrotransaktionen oder normale Einkäufe macht diese Gebührenstruktur Bitcoin oft unpraktikabel.

Der Gebührenmarkt ist zwar entscheidend, um Miner zu motivieren und die Netzwerksicherheit langfristig zu sichern, stellt aber zugleich eine Hürde für die breite Nutzung dar. Bitcoins Layer 1 bleibt äußerst sicher und dezentral, ist jedoch in Skalierbarkeit und Programmierbarkeit strukturell limitiert. Diese Einschränkungen haben die Entwicklung von Layer-2-Lösungen vorangetrieben, die schnellere, günstigere und flexiblere Transaktionen ermöglichen sollen.

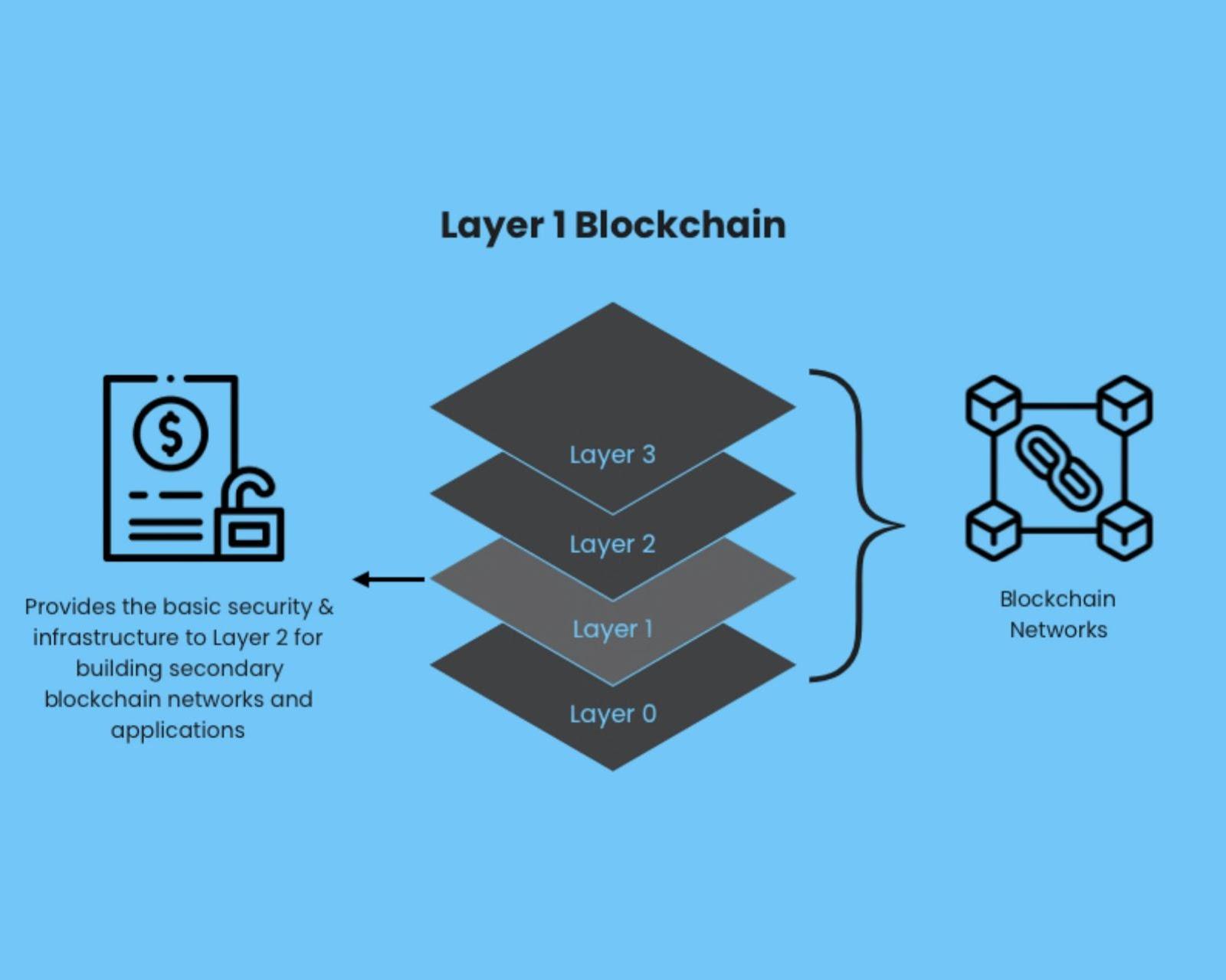

Layer-2-Designmuster in der Blockchain-Architektur

Layer-2-Lösungen sind Protokolle, die auf einer Basisschicht wie Bitcoin aufsetzen. Ihr Ziel besteht darin, Transaktionen von der Hauptkette auszulagern und gleichzeitig die Abwicklungsicherheit von Bitcoin zu bewahren. Diese Systeme bündeln, komprimieren oder abstrahieren Transaktionsdaten, sodass nur minimale Interaktionen mit der Basiskette notwendig sind.

Das Layer-2-Designspektrum in Blockchain-Architekturen umfasst mehrere Muster. Ein Ansatz sind Zahlungskanäle: Sie eröffnen zwischen Nutzern eine bidirektionale Verbindung für beliebig viele Transaktionen, ohne dass die Hauptkette involviert wird – erst beim Schließen des Kanals erfolgt eine On-Chain-Transaktion. Ein weiteres Muster sind Sidechains, also eigenständige Blockchains, die parallel zur Hauptkette laufen und für den Transfer von Vermögenswerten auf Ein- und Auszahlmechanismen (Peg-in, Peg-out) setzen.

Rollups bilden eine weitere Kategorie: Sie bündeln viele Transaktionen außerhalb der Hauptkette und übermitteln einen komprimierten Nachweis oder Datenblock an die Basiskette. Abhängig von der Validierungsmethode werden Rollups als optimistisch oder Zero-Knowledge klassifiziert. Obwohl dieses Konzept von Ethereum stammt, halten Rollups durch Innovationen nun auch Einzug in das Bitcoin-Ökosystem.

Ein anderes Modell stellen föderierte Systeme dar. Hier verwaltet eine Gruppe vertrauenswürdiger Parteien gemeinsam die Verwahrung und Abwicklung. Dazu zählen Chaumian-eCash-Systeme oder gebündelte UTXO-Strukturen. Sie ermöglichen Nutzeranonymität oder nahtlose Verwahrung, erfordern jedoch ein gewisses Maß an Vertrauen in eine Vertrauensgruppe.

Eine neuere Entwicklung ist BitVM – ein Ansatz, mit dem sich beliebige Berechnungen auf Bitcoin verifizieren lassen, indem geschickte Challenge-Response-Logik genutzt wird. BitVM befindet sich noch im experimentellen Stadium, eröffnet aber die Möglichkeit, die allgemeine Programmausführung in den Layer-2-Bereich von Bitcoin zu bringen.

Jedes dieser Muster adressiert spezifische Restriktionen: Einige erhöhen die Skalierbarkeit, andere verbessern die Privatsphäre oder ermöglichen Programmierbarkeit. Allen gemein ist die Nutzung von Bitcoin als abschließende Abwicklungsschicht, während die eigentliche Logik außerhalb ausgeführt wird.

Abwägungen zwischen Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit

Jede Layer-2-Lösung muss zwischen den drei Kernaspekten Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit sorgfältig abwägen. Dieses Prinzip, als Skalierbarkeits-Trilemma bekannt, besagt, dass die Optimierung von zwei dieser Eigenschaften meist auf Kosten der dritten geschieht.

Bitcoins Basisschicht maximiert Sicherheit und Dezentralisierung, nimmt dadurch aber geringeren Durchsatz in Kauf. Layer-2-Lösungen streben danach, die Skalierbarkeit zurückzugewinnen, ohne bei den anderen beiden Eigenschaften zu viele Zugeständnisse zu machen. Kompromisse sind dabei jedoch unausweichlich.

Zahlungskanäle wie das Lightning Network übernehmen Bitcoins Sicherheitsmodell, stehen aber vor Herausforderungen bei Dezentralisierung und Routing-Effizienz. Kanäle müssen mit On-Chain-Guthaben befüllt werden; Zahlungen sind auf das Peer-to-Peer-Netzwerk beschränkt. Die Liquiditätsverteilung ist häufig ungleichmäßig, und mobile Nutzende können Zuverlässigkeitsprobleme erleben. Zudem erfordert dieses Modell Watchtowers oder aktive Überwachung, um Betrug bei Streitfällen zu verhindern.

Föderierte Systeme wie Fedimint opfern einen Teil der Dezentralisierung zugunsten von Datenschutz und leichterem Einstieg. Wächter können Gelder zensieren oder missverwalten, auch wenn Protokolle versuchen, dieses Risiko durch Mehrparteien-Verwahrung und Community-Auswahl zu begrenzen. Nutzende müssen darauf vertrauen, dass die Mehrheit der Föderationsmitglieder integer bleibt.

Sidechains wie Liquid oder Rootstock bieten Programmierbarkeit und Skalierbarkeit, übertragen das Vertrauen jedoch auf eine separate Validatorengruppe. Diese Systeme erben nicht die Proof-of-Work-Sicherheit von Bitcoin. Eingezahlte Vermögenswerte werden durch eine Föderation oder einen Smart Contract gesperrt; deren Sicherheit hängt vom internen Konsens der Sidechain ab.

Rollups bieten vor allem mit Zero-Knowledge-Proofs bessere Datenintegrität und Skalierbarkeit. Auf Bitcoin, wo Rollups ohne native Unterstützung auskommen müssen, stehen Entwickler allerdings vor weiteren Hürden. Projekte wie Citrea und Botanix setzen auf Taproot und andere Softforks für Rollups, kämpfen jedoch mit der eingeschränkten Flexibilität der Opcodes.

BitVM bringt neue, noch zu erforschende Vertrauens- und Anreizmodelle. Es eröffnet die Möglichkeit, beliebige Logik auf Bitcoin auszuführen, ohne die Konsensregeln zu verändern – allerdings mit komplexen Streitbeilegungsmechanismen und erheblicher Latenz.

Jede Designentscheidung erfordert sorgfältige Abwägung hinsichtlich dieser drei Aspekte. Manche Systeme setzen auf Geschwindigkeit und Kosteneffizienz; andere priorisieren Zensurresistenz oder Programmierbarkeit. Nutzer und Entwickler müssen abwägen, welche Kompromisse für ihren Anwendungsfall akzeptabel sind.

Typen von Bitcoin Layer-2s

Das Bitcoin-Layer-2-Ökosystem hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Was mit einfachen Zahlungskanälen begann, ist heute eine vielfältige Landschaft an Skalierungs- und Erweiterungslösungen. Jede Lösung adressiert unterschiedliche Nutzergruppen und Anwendungsbereiche.

Das Lightning Network ist die am breitesten eingesetzte Layer-2-Lösung für Bitcoin. Es ermöglicht sofortige, kostengünstige Zahlungen über ein Netzwerk bidirektionaler Kanäle. Nach der Eröffnung eines Kanals können Nutzende Zahlungen über zahlreiche Peers routen. Das Netzwerk eignet sich besonders für hochfrequente, kleinvolumige Transaktionen wie Trinkgelder, Mikrokäufe und Überweisungen. Lightning ist selbstverwahrend und vertrauensminimiert, jedoch kann das Liquiditätsmodell insbesondere für neue Nutzende und Unternehmen herausfordernd sein.

Föderierte Systeme wie Fedimint und Ark fokussieren sich auf Datenschutz und einfache Handhabung. Fedimint nutzt ein Chaumian-eCash-Modell, bei dem Nutzende BTC bei einer vertrauenswürdigen Wächtergruppe einzahlen, die anonymisierte Token ausstellt. Diese Token lassen sich privat ausgeben und später gegen On-Chain-BTC oder Lightning-Zahlungen eintauschen. Ark, eine neuere Konstruktion, ermöglicht anonyme Einmalzahlungen, indem ein Host Transaktionen vieler Nutzer aggregiert und gebündelt weiterleitet. Beide Modelle bieten mehr Privatsphäre, verlangen jedoch ein gewisses Maß an Verwahrungstreue oder Koordination.

Sidechains erweitern die Funktionalität von Bitcoin durch parallele Blockchains mit eigenen Regeln und Ausführungsumgebungen. Liquid, von Blockstream entwickelt, ist eine föderierte Sidechain für schnelle, vertrauliche Asset-Transfers zwischen Börsen. Rootstock bringt eine Ethereum-kompatible virtuelle Maschine zu Bitcoin und ermöglicht Smart Contracts sowie dezentrale Anwendungen. Diese Systeme eröffnen komplexere Finanzanwendungen, erfordern aber das Vertrauen in die Integrität der Peg-Mechanismen und Validatorengruppen.

Rollups halten nun auch Einzug in das Bitcoin-Ökosystem. Citrea entwickelt ein Zero-Knowledge-Rollup, das Bitcoin für die Abwicklung nutzt, während Verträge außerhalb der Hauptkette ausgeführt werden. Botanix arbeitet an einem Rollup mit EVM-Kompatibilität, das Transaktionsdaten an Bitcoin-Blöcke anbindet. Diese Projekte wollen die Vorteile der Skalierung, wie sie auf Ethereum sichtbar sind, für Bitcoin nutzbar machen, stehen jedoch vor technischen Hürden im Zusammenhang mit der konservativen Bitcoin-Skriptsprache.

BitVM ist ein vielversprechender neuer Ansatz für Layer-2-Lösungen. Die 2023 vorgeschlagene Technik ermöglicht die Verifikation beliebiger Berechnungen auf Bitcoin mittels interaktiver Betrugsnachweisverfahren. Durch die Ermöglichung Turing-vollständiger Logik über Challenge-Response-Prozesse könnte BitVM Anwendungen wie Brücken, Oracles oder Rollups ermöglichen – ohne dass ein Hard Fork nötig wäre. Der Ansatz ist jedoch noch experimentell und bisher nicht großflächig implementiert.